La « révolte des riches » évoquée par Alvin Tofler dans son livre « Guerre et contre-guerre » dans les années 90 a, depuis, généré de nombreux papiers qui abordent la fuite des riches dans les lieux où, grâce à leurs richesses, ils se sentent le mieux. Mais ce serait une erreur de penser qu’ils bougent uniquement à cause du fisc. Ils s’installent dans des lieux privilégiés parce qu’ils y trouvent les meilleures conditions de vie, d’éducation, de sécurité et de confort pour eux et leurs familles. On peut apparenter ce phénomène à une sorte de ségrégation sociale qui ne dit pas son nom. Des gens riches ou aisés mais aussi des retraités se protègent, cherchent du confort et de la sécurité dans des complexes ou condominiums qui ont désormais un succès croissant un peu partout dans le monde. Contrairement aux facilités que se permettent quelques analystes, « ce n’est pas une révolte des riches contre des pauvres », il s’agit plutôt d’un cantonnement des classes sociales ne disposant pas des ressources comparables aux plus aisées qui craignent la cohabitation.

Petit à petit des villes sont devenues des conglomérats, parfois des « ghettos communautaires » de populations réunies par affinités, goûts d’un mode de vie ou de croyances religieuses partagées. En d’autres termes, là où les édiles cherchent à trouver le ciment qui permet une cohabitation paisible, ils ne trouvent que des concentrations de populations qui entendent bien faire valoir leurs différences, leurs spécificités. Ce qui, avec le développement des violences intercommunautaires, ne va pas sans poser des problèmes complexes et fragiliser les Etats démocrates. Les Etats dirigistes utiliseront la force et la violence pour faire tenir tranquilles les groupes dissidents avec pour conséquence une rébellion et des conflits permanents entre les factions intérieures à un pays donné. L’augmentation des violences en milieu urbain trouve sa source dans les conflits, toujours, de territoires.

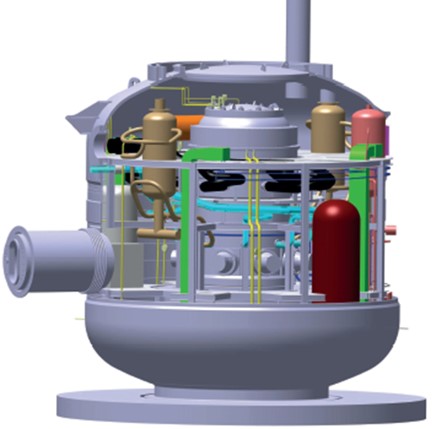

Bien évidemment, je force le trait pour mieux expliquer qu’une partie des populations a du mal à cohabiter dans un cadre de plus en plus contraignant coincée d’une part par « l’enfer des autres » et d’autre part, par les lois des Etats considérées par certains comme liberticides pour les libertés individuelles. Thèse chère aux libertariens qui cherchent à s’en affranchir en déménageant dans des espaces ou des nations leur offrant les conditions de vie conformes à leurs aspirations. En d’autres termes les scissions sociales, les différences des modes de vie, les peurs deviennent autant de prétextes pour justifier l’avènement de micros Etats offrant des avantages concurrentiels dont le coût de la vie n’est pas le moindre. Quelques originaux s’intéressent à la ville flottante ou nation artificielle, en dehors des eaux territoriales, à l’exemple du projet du Seasteading Institute.  Mais cette arche de Noé futuriste, qui vient à point pour sensibiliser la communauté internationale sur le sort des iles Polynésiennes en danger d’être englouties, n’est pas un projet récent. Bien d’autres non pas attendus pour tirer profit de ces enclaves « hors la loi » des nations, à l’exemple de la Principauté de Sealand, une ancienne forteresse militaire antiaérienne en Mer du Nord datant de la deuxième guerre mondiale. C’est en fait une plateforme métallique située à quelques miles des côtes anglaises et présentant l’intérêt d’être plantée dans les eaux internationales. Sous la houlette d’un orignal anglais à la retraite de 83 ans, dénommé Roy Bates, Sealand a réussi à devenir une micro nation indépendante en 1967 pour devenir le siège d’une des toutes premières station radios libre. Son fondateur se bat contre de nombreux contrefacteurs de ses timbres, de ses passeports diplomatiques et autres symboles de sa souveraineté bien utiles à certains citoyens qui ne sont généralement pas au-dessus de tout soupçon.

Mais cette arche de Noé futuriste, qui vient à point pour sensibiliser la communauté internationale sur le sort des iles Polynésiennes en danger d’être englouties, n’est pas un projet récent. Bien d’autres non pas attendus pour tirer profit de ces enclaves « hors la loi » des nations, à l’exemple de la Principauté de Sealand, une ancienne forteresse militaire antiaérienne en Mer du Nord datant de la deuxième guerre mondiale. C’est en fait une plateforme métallique située à quelques miles des côtes anglaises et présentant l’intérêt d’être plantée dans les eaux internationales. Sous la houlette d’un orignal anglais à la retraite de 83 ans, dénommé Roy Bates, Sealand a réussi à devenir une micro nation indépendante en 1967 pour devenir le siège d’une des toutes premières station radios libre. Son fondateur se bat contre de nombreux contrefacteurs de ses timbres, de ses passeports diplomatiques et autres symboles de sa souveraineté bien utiles à certains citoyens qui ne sont généralement pas au-dessus de tout soupçon.

Bienvenue au Liberland, présentée comme le futur Monaco des Balkans dont les fondateurs ont décidé qu’il n’y aurait ni communistes, ni impôt dans leur principauté auto-déclarée. Small is beautiful, ce slogan désormais célèbre n’est pas très apprécié dans les instances internationales. En Europe nous connaissons Andorre, le Liechtenstein, Malte, Monaco, Saint-Marin et le Vatican ainsi que le Luxembourg. Mais moins sans doute que le Monténégro, la Slovénie ou la Tchéquie. Une bonne dizaine de nouveaux pays sont nés ces dernières années. Connaissez-vous la Transnistrie, mais aussi la Smalie et les régions dissidentes de la Géorgie et de l’Ukraine ? Les Etats régions ne cessent de se multiplier avec ou sans l’aval des Nations Unies. Le Kosovo frappe à la porte de l’Europe associé à l’Albanie. Mais pour un pays tant soit peu rendu visible grâce aux médias, combien d’autres sont inconnus de tous ? Ces micros Etats, dont on ignore tout, ont une obsession : celle de trouver coûte que coûte des revenus pour payer leur fonctionnement alors que les prélèvements d’impôts restent aléatoires compte tenu du faible niveau d’encadrement administratif et des faibles revenus de la grande majorité de leurs ressortissants. Alors que faire !? Eh bien, gagner d’abord des ressortissants « distants » virtuels ! Dans Netbrain, les batailles des Nations Savantes, j’abordais les inquiétudes des Nations Unies de constater la floraison de micro-nations qui surgissent ici ou là en utilisant les failles du droit international et les atouts de la numérisation du monde. Dans la planète numérique, des villes ou des comtés entièrement fictifs tentent d’incarner des communautés virtuelles réunies pour des raisons les plus diverses. Le projet de créer dans ce bourg du New Hampshire un « Etat libre » : Free State Project (FSP) qui se propose d’éliminer toute intervention des pouvoirs publics qui ne soit pas indispensable. Son auteur, un publicitaire qui s’y entend sans doute pour faire parler de lui, tente d’attirer au moins 20 000 habitants. Le recrutement est en cours et les fondateurs ont commencé à constituer cet état libre sur le web. Les migrants virtuels souhaités peuvent d’ores et déjà bénéficier d’avantages et d’informations particulières préalables à une migration physique.

Mais si les territoires numériques ne révolutionnent pas encore la géopolitique, la floraison de projets « insulaires » ou d’indépendantises régionaux pourrait bien changer la donne. Des micros Etats qui sauraient attirer des populations partageant les mêmes valeurs ou modes de vie. Dans ces Etats on ne parle pas de « pôles de compétitivité » mais d’avantages fiscaux et de protections juridiques, d’endroit où l’on peut rouler sans limitation de vitesse, où les taxes sont inconnues mais à condition, comme à Malte[1] d’acheter un appartement en même temps que son (très cher) passeport. Les apporteurs d’affaires et de fonds pas très nets sont à la fête pour s’introduire dans de telles organisations. Ils ont tôt fait d’établir un climat de prévarication qui les met vite à l’abri de mauvaises surprises. A partir de ces plateformes régionales, ils ont tout loisir de lancer des activités en ligne quasiment incontrôlables et de faire des affaires juteuses grâce à Internet. Cela n’a pas échappé aux affairistes souhaitant un statut diplomatique pour se mettre à l’abri des règlementations gênantes d’organisations comme le fisc ou Interpol. Retenons néanmoins que la création de micros Etats dissidents n’est plus une utopie réservée aux anarchistes cyberpunks. Il a fort à parier que le sujet des « micros Etats » va revenir régulièrement sur le devant de l’actualité.

Mais si les territoires numériques ne révolutionnent pas encore la géopolitique, la floraison de projets « insulaires » ou d’indépendantises régionaux pourrait bien changer la donne. Des micros Etats qui sauraient attirer des populations partageant les mêmes valeurs ou modes de vie. Dans ces Etats on ne parle pas de « pôles de compétitivité » mais d’avantages fiscaux et de protections juridiques, d’endroit où l’on peut rouler sans limitation de vitesse, où les taxes sont inconnues mais à condition, comme à Malte[1] d’acheter un appartement en même temps que son (très cher) passeport. Les apporteurs d’affaires et de fonds pas très nets sont à la fête pour s’introduire dans de telles organisations. Ils ont tôt fait d’établir un climat de prévarication qui les met vite à l’abri de mauvaises surprises. A partir de ces plateformes régionales, ils ont tout loisir de lancer des activités en ligne quasiment incontrôlables et de faire des affaires juteuses grâce à Internet. Cela n’a pas échappé aux affairistes souhaitant un statut diplomatique pour se mettre à l’abri des règlementations gênantes d’organisations comme le fisc ou Interpol. Retenons néanmoins que la création de micros Etats dissidents n’est plus une utopie réservée aux anarchistes cyberpunks. Il a fort à parier que le sujet des « micros Etats » va revenir régulièrement sur le devant de l’actualité.

[1] L’Autriche, la Bulgarie, Chypre sont des pays qui, comme Malte, vendent des permis de résidence ou un passeport. Chypre a collecté ainsi 4,8 milliards d’euros depuis 2013. Ils ne sont pas les seuls.